カラオケ大好き桃花です。

今回は、過去の自分へ向けたボイトレ(歌)練習法シリーズです。

では、いってみましょ~♪

※私は歌に関してはプロではありません。よって、以下の内容の正確さには責任を持てませんので、あくまで趣味の参考にする程度にとどめていただければと思います。

音痴に悩みまくり、とにかく何でもいいから上手くなる方法を探し求めていた過去の自分へ送るメッセージとして書いています。すべての方に合った方法とは限りませんのであしからず。

まえがき

幼少期からピアノを弾いていて音大出てるボイトレの先生が出してる動画や、ずば抜けた歌唱力を持っている歌い手さんの「歌い方解説」動画を見ても、ぶっちゃけ超絶音痴民には参考にならなかったりする。

「ピアノに合わせて音を出します」とか言われても、そもそも合う音を出せないのが音痴。自分が出そうとした音と全く別の音が自分の体内から発出されるのが音痴(体験談)。そしてそれをどうしたらいいのかも全くわからない、というのが音痴民。

そんな超絶音痴民を救える力、までは持ち合わせてないが、少なくともそんな悩みに超絶共感出来る私が、過去の超絶音痴だった自分へ送るボイトレ練習法。基本的過ぎてあまり説明されていない点から実際の歌に応用していく点まで、底辺目線で丁寧に説明することを心がけて綴っていきたい。

今でこそボイトレに通って歌のレッスンを受けているが、過去には独学で、カラオケ採点13点から80点代くらいまでにはなった。有名歌手のようには上手くならなくとも、独学だけでも脱音痴は結構目指せるものだ! (とは言えまだまだだいぶ音痴。)

音痴に悩んでいる方のヒントになれば幸いだし、同じような悩みをお持ちの方の情報交換などが出来れば嬉しい。

(自己談)カラオケ採点機能がもたらした悲劇

昔、学校の友人と初めてカラオケに行き、「採点してみよっか」ということになった。彼女が採点を開始し歌ったのを聞いた私は正直に思った。

(とんでもなく音がズレてる。あまりにもこれは酷い……)

そして彼女は26点とかを叩き出し、「これ、機械が壊れてるよねー」と採点機能を疑う始末。(いやいや、正確だよそれ)とか思いながら次に歌った私の弾き出した点数。

13点。

……え? そういう点数って存在するの? これ何点満点? もしや小テストだった?

と思い、私は歌う気力を消失した。友人はめげずに歌っていたが、私は曲を入れていたものの歌わずに伴奏だけが流れ続け、一曲が終わった。採点機能は解除するまで続行されるので、歌わなくても機械は勝手に採点を始める。無人の歌唱力に採点機能がつけた点数。

19点。

……マテ。お前それ、私が声出すことでかえってマイナスになってるだろ。明らかに「歌わない方がマシ」って言ってるだろ。「13点で〝イーサ〟」とかって寒いギャグで陽気に流そうとすることさえ非情な手段で禁じただろ。正直過ぎるんだよ、ちょっとは人間の気持ち考えろよ。

と、思ったのは5%くらいで、あとの95%は凄まじい落胆で埋め尽くされていた。

(※過去のカラオケ機種での判定だったので、おそらく現在の目安とは違うと思われます。)

私は歌が下手だ。それは機械にたった3文字で表現されるまでもなく、自覚していたものだ。

でも私は歌が好きだった。聞くだけでも心底ハッピーな気分になるくらい大好きだ。

だがそれで飽き足らず。あわよくば気持ちよく歌いたい。別に誰かに聞いて欲しいなんて思っちゃいない。(採点機械からさえ「声出すな」と無言で言われた。)でも自分で、歌手のようにとは言わないまでも、気分良く歌ってみたい。

そこから私の独学による音痴克服の日々が始まった。

というわけで、カラオケ13点っていうのがどんだけすごいのかをまとめますと、

- 音源のみ(歌無し)でやったら20点くらいになる。=歌うことで逆にマイナスになっていたと思われるくらいのオンチ。そもそも、凄まじい音痴だった友人の半分という点数。

- ボイトレの先生から、「どうやったらそんな点数出せるの!?」と驚きと賞賛を買うことが可能なレベル。

そんな私でも、今はとりあえず「カラオケ楽しい!」くらいにはなった。そこに至るまでの方法について、主に独学で出来るものを中心に紹介していく。

ちなみに、音痴の友人はその後こんな感じになってた。

言葉の定義について

混同して使われていることも多いが、厳密に言うと下記の違いがあるようだ。本サイトではなるべく使い分けるようにする。(が、慣例で混合して使ってしまう場合もあるかも。)

音程:2つの音の高さの差(2つの音の間隔)

ピッチ:音の高さ(真ん中のドならその特定の音の高さ)

キー:調。長調と短調(メジャーキーとマイナーキー)がある。上げるとドレミファソラシドの全体の高さが上がる。

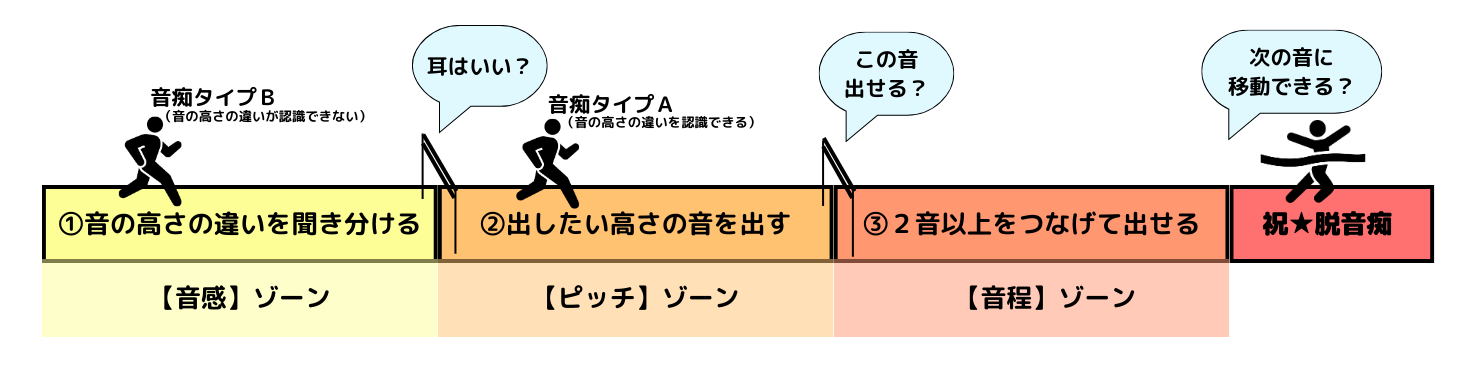

音痴の種類

音痴の2タイプ

様々な人が音痴の種類について様々に語っているが、私は簡単に次の2種類に分けて考えている。

なお、ここで言う「音痴」とは「音の高さ(音程)がズレてしまう」というものに限定しており、リズム音痴や声質・発生方法による聞こえの悪さ等については除外している。

Aタイプ:自分で音程がズレていると認識している音痴

Bタイプ:自分で音程がズレていると認識していない音痴

(自己談)音痴のタイプ分けに至った訳

上記の認識に至ったのは、ボイトレの先生から言われた言葉、

「○○さんは、音痴じゃないですよ!

ただ、技術的に、自分が出したい音を出せないだけです」

ってのか根源にある。

いや、それを〝音痴〟って言うんだよね?

って当時思った。慰めるように見せかけて、逆側から殴り付けられた感じ。

でも、その先生(絶対音感持ち)もおっしゃってたけど、

本当に治らない音痴ってよっぽどいない。めげずにボイトレ続けると、だいぶ緩和されるようだ。

そんなこんなで、音痴には2種類のタイプがいるようだ。

ちなみに(その2)、その先生に関する熱い記事はこちら。

音痴タイプAについて

Aタイプは、出したい音の高さと自分が実際出している音の高さがズレてしまう、というもので、歌っている時に自覚しているもの、録音したものを聞いた時にズレに気づくもの、等が考えられる。その原因は「技術力不足」であることが多い。

音の高さの違いを脳で認識しているが、その音を出すための筋力、発声、喉を含めた全身の扱い方等が充分に育っていない、ということだ。要は体の使い方を覚え、鍛えていけば、〝出したい音を出せるようになっていく=音痴が解消される〟可能性は大いにある。

音の高さを聞き分けられる耳があれば、独学でもだいぶ上達できるだろう。もちろん、運動音痴が練習で上達しようとするのと同じようなものだから、そう簡単にもいかないが、それでも充分克服可能な範囲だ。

音痴タイプBについて

Bタイプは、自分では正しく歌っていると思っているのに、客観的事実として音の高さが原曲とズレている、というもので、その原因は「耳が悪い(正しく音の違いを聞き分ける力が弱い)」ということが考えられる。

なお、ここで言う「耳の良し悪し」というのは、いわゆる聴力(どの広さまで聞こえるか)とは異なる。音同士の微妙な違いを判別する感覚、というものに近い。

このタイプは、タイプAと比べて上達にはだいぶ苦戦するだろう。そもそも目標の音の高さと自分の音の高さの違いがわからないのだから、目指す方向がわからず、上げるべきなのか下げるべきなのかわからない。極端に言えば、音の持つ高さというものを感知出来ない(聞き取る力が鈍い)のかもしれない。

タイプAとBについて

音痴に悩んでいる人の多くはタイプAだと思うので、練習次第でかなり改善が可能だ。無論、それぞれの持っている能力というものに差はあるものだが、今の自分よりは確実に上達させることが出来る。88点が100点を目指すのは大変だが、私のような底辺レベルは、伸び代がハンパ無いのだ。飛躍を楽しみに頑張ろう!

一方、タイプBは自分ではちゃんと歌えていると思っているので、カラオケなどにいった時に周りから言われて(あるいは反応で)「自分って音痴なのか?」と気づくタイプだ。このタイプはまず「聞き分ける力」を育てる必要があるので道のりは遠いかもしれないが、気づけたのは良かったではないか。言ってもらえずに醜態さらし続けるのもキツいぞ。気づいてしまったが吉日。あとは練習を重ね、上達していくという道のりが目の前に広がっている。

音痴改善のために必要な段階

音痴改善の3ステップ

音痴を改善していくのに必要なステップとして私が考えるのは、ザックリ次の通りだ。

①音の高さの違いを聞き分ける耳がある(養われている)【音感】

②出したい音の高さの出し方を知っている(体で覚えている)【ピッチ】

③2つの違う高さの音を移動してつなげることができる(次に続く音へ、高さをスムーズに移動出来る)【音程】

歌(メロディー)とは、音の高さの上下が連続したもので、②と③の連続で成り立っている。(音の高さに限った話であり、リズム等については除外している。)よって、②と③が正しく出来れば、音の高さの点からすれば正しく歌えているということになる。(かなり乱暴な言い方ではあるがわかりやすく言えばの話。)

その前提として、自分が出している音が正しい音なのか聞き分ける耳があること(①)が必要だ。その点、音痴タイプAはある程度違いがわかっているのだから、タイプBと比較しても一歩先にいる。あとは、②と③を練習によって上達させていけばいい。

以下、詳しくは後日詳細の内容をまとめたいと思うが、ザックリと概要を述べる。

ステップ①:音の高さの違いを聞き分ける【音感】

方法:音に触れる機会を増やす

・楽器を鳴らしてみる(スマホアプリやネットに転がっているピアノなどで可)。

・意識し、考えながら曲を聴く(時間が許す限り)。

特に音痴タイプBの人が「歌や曲を何度も聞く」ということで「聞く力」が養われるのかは不明だが、可能性がゼロな訳ではない。タイプBの原因として1つ考えられるのは、音楽や音に触れる機会が少ないために、「聞く力」という脳の回路が育っていないということだ。

曲をなんとなく聞き流しただけでは、実は頭に入らない。集中し、意識して、「どういう音の高さか、音色か」などと考えて曲を聞くことで、「聞く力」というものは徐々に養われていく。時間はかかるかもしれないが、隙間時間などになるべくたくさん音楽に触れるようにしよう。歌の入っていないBGMでも良い。

音痴改善のためには、絶対音感などは無くとも、音の高さの違いが聞き分けられる耳があることは絶対条件だ。特にタイプBの人は、ここは根気強くクリアしていこう。

耳の感度は高い程良いので、音痴タイプAの人ももちろん、歌うまになりたい人は全員が〝耳の良さ〟を育てることが非常に重要だ。細かな音色の違いを再現するためには、より精度の高い聴覚を持つ必要がある。常に鍛えてゆくことをオススメする。

ただし、音痴タイプBの中には、脳の知覚関連(聴覚や伝達)に問題があるという方もいるかもしれない。医者ではないので詳しくはないが、「いくら音を聞いても違いがわからない」という心当たりのある方は、何かしらの専門機関にご相談いただいた方がいいのかもしれない。

ステップ②:出したい音の高さを出せるようになる【ピッチ】

やり方や鍛えるポイントはたくさんあるが、その説明は後日に譲ることとして、今回は「音の高さ(ピッチ)」に限って説明していく。

方法:正しい音(楽器)に合わせて同じ音を出す

方法1:ボイトレのスクールや音楽教室に行って、先生から音程の違いを指摘してもらいながら直していく(レッスン)。◀音痴タイプB(自覚無し)にオススメ。

方法2:ピアノなどを弾きながら同じ音の高さを出すようにし、出してる音の音程がわかるアプリ(※)などで合わせていく(独学)。◀音痴タイプA(自覚有り)にオススメ。Bも可。

※私が使っているのは「ボーカル音程モニター」というアプリ(Android)←リアルタイムで測れてかつ精度高めなため。

ピアノを弾いて、同じ高さの音を出す練習。目標音(音階わからなくてもどこの鍵盤でもいい)を鳴らし、それと同じ高さの音を「アー」などと伸ばして出せるか、というのを、他の高さの音でも地道にやっていく、というものだ。

アプリ等で同じ音が出せているかの確認しながら(あるいは先生から修正してもらって)進めていく。音の高さがズレていると自覚が無い人(タイプB)でも、アプリで客観的に音のズレを判別出来るので、独学マイペースで練習出来る。

音痴さん向けのアドバイスとしては、一度出した音を長く伸ばしながら、高さを滑らかに上げたり下げたりしてみよう。どの高さがピアノの音と一致するかを根気強く試す。もしくは、上下させた音をどこかの高さで止めてみて、その時出ている音の高さ(アプリで確認)が、その音だ。ピアノを鳴らした時に、出来るだけ一発でその音を出せるように訓練していく。

ピアノを弾くに当たり、どこが「ド」かなんてわからなくてもいい。スケールとか弾けなくてもいい。ピアノは右にいく程音が高くなる、押せばその音が鳴る。それと同じ高さの声を出す、それだけだ。

常套な方法だけど、これに限る。野球で言うところの素振りのように面白味がなく嫌になってしまう典型的な練習方法だが、オーソドックスな基本法でありここを飛び越えてホームランを打つことは不可能。

でもここを脱すること=音痴克服、とも言える。これさえクリアすればもう君は音痴ではないのだ。

ただし、方法2(独学)でやる場合、習う必要までは無いが、ある程度楽器を演奏出来る知識とドレミファソラシドに関する知識があった方がいい。無くても練習は可能だが、自分が今どの高さの音を出そうとしているのか、ということを知っているのといないのとでは、把握のレベルに差が出る。また音楽や楽器の知識があれば、いわゆるスケール練習のようなレベルの練習も独学で可能になるからだ。

でも、最初は知識無しでも諦めなくていい。発声練習系やスケール練習系ならネット上に有用な動画が転がっているし、ピアノが弾けるようにと言っても、練習のついでで覚えられる程度のもので足りる。音階はアプリで表記してあることが多い。困ったらネットで調べれば出てくる。素晴らしい時代だ。

声の出し方については、呼吸とか息の当て方とか体の使い方とか、あらゆる要素が関係してくるが、それらを一つ一つクリアしていくことで、音の高さに加えて声量や音色などがレベルアップしていく。余力が出てきたら、どこに息を当てたらどういう声になるのか、どういう口の形をするのがいいのか、どうしたら響くのか、出したい声に近づくのか、などを考えながら練習していくとさらに上達する。

ステップ③:次に続く音へスムーズに移動させる【音程】

方法:2音以上を続けて出す

ピアノなどで2つの音を続けて鳴らし、同じ音を出せるか、あらゆるパターンで練習する。

②をクリアしても、残念ながら歌は歌えない。先にも述べたが、歌(曲)とはあらゆる高さの音を連ねて構成されているため、狙った音の高さを出せるようになったら、今度はそれをつなげていかなければならない。

音程とは、2つの別の音同士の幅のこと。これをスムーズに行き来出来ることが、「音程が取れる」ということ。自由自在に音程が取れることで、音痴を克服出来るのだ。

ランダムに音を鳴らしてもいいけど、ピアノとか弾ける人なら、以下の音を鳴らしながら同じ音を出していけるか練習してみよう。

(低い方から徐々に幅を広げて上がっていく)

ド→レ、ド→ミ、ド→ファ、ド→ソ、ド→ラ、ド→シ、ド→(高い)ド

(高い方から徐々に幅を縮めて下がっていく)

(高い)ド→ド、(高い)ド→シ、(高い)ド→ラ、(高い)ド→ソ、(高い)ド→ファ、(高い)ド→ミ、(高い)ド→レ、(高い)ド→ド(低い方)

※ド以外の音スタートでもいろいろ移動出来るようにする。

慣れてきたら、YouTubeなどに上がっている「発声練習」などに合わせて声を出してみよう。複数の音をなめらかにつなげるというものだ。

ステップ②まで行って狙いたい音が出せるようになるともう曲を歌いたくなるとは思うけど、より早く正確に音痴改善を求めるなら、焦らず方法③まで集中的にやった方がいい。

とは言え歌うたいたいよね。ステップ②③の練習と並行でカラオケに行くのは全く問題ないと思うよ。ただ、②③で基礎が出来てからの方が断然曲が歌いやすくなるので、コツコツ頑張れるなら②③は重点的にやっておくと後の上達速度が違うと思う。

★ここまで行ったら、実際に曲で練習してみよう!(音痴流の曲練習方法は後日紹介予定)

超絶音痴打破のための喝

さて、ここからは、「長年音痴で生きてきた自分が音程を取るなんて出来るはずがない」という思想に活を入れるための事実をいくつかお話ししよう。

意外と上達の幅はあるもの

歌う時の体の使い方は、結構知らない事実(スキルのようなもの)がたくさんあり、練習次第で上達の幅があるものだ。

声は普段から使っているのだから「体の使い方」とか言われてももうこれ以上どうしようもない、と思いがちだが、ボイトレ(歌の訓練)には声質そのものさえも変えてしまう程の可能性の幅みたいなものがある。

具体的には、案外使っていない喉周りの筋肉というものがたくさんある。また、歌うのに全身の使い方(姿勢や力の入れ加減等)を間違えていることも多い。これらの使い方を知り、覚えていくことで、伸び代とも言うべき変化域が結構たくさん存在することに驚くだろう。

音痴なのは、目標とする音の高さを出すための組織を普段は眠らせているだけ、ということが少なくない。その筋肉を鍛え、自在に使えるようにすることで改善する音痴民が相当数いるのだ。

手軽に取り組めるものが多い

時間が無い、お金が無い、やれるはずが無い、って言い訳したくなっちゃうかもしれないけど、声って買わなくてももうついてるじゃん。ボイトレに習いに行かなくても、今の時代はネットにも有益な情報がどっさりある。(多すぎて混乱するというデメリットはある。)ピアノが買えなくてもアプリやネット上で無料で使えるし、絶対的に買わなきゃいけないものは、無いと言って過言ではない。

あとはやる気の問題だ。練習次第で、音痴改善の見込みは大いにある。5.5倍の伸び代をジャンプした私が保証する。

「絶対無理」→「音痴って治るんだ」の思いで

メンタル的な話だけど、「自分じゃ無理」って思ってると、そっちに引っ張られて(本当は出来るのに)音痴キープしちゃうもの。それが脳の習性。誰も覗いてこない頭の中でまで謙遜する必要は無し。

音痴は治る。「あ、ホントにイケるんだ」って思いが自分の中で定着すると、リミッターが外れてちゃんとそっちに向かっていく。(理想との実力的・速度的な差は往々にして生じるが。)だから「絶対無理」は禁止。ネガティブになって自己卑下したくなっちゃう気持ちはわかりすぎるくらいわかるけど、自己卑下って実は何もメリット無いんだよ。

過度に期待しすぎることもなく、「音痴は治る」っていう可能性を信じながら練習すること。気持ちよく歌える理想を目指して!

まとめ(表と図解)

【大前提】練習すれば音痴はかなり改善される。 ※個人差はある。

分類表とイメージ図

音痴(=音の高さを合わせられない)には大きく分けて2種類ある。

| タイプ | 音の高さの違いに対する自覚 | 原因 | 鍛え方 |

| A | あり (自分でズレてるとわかる) | 技術力不足 | 体や喉を鍛える (狙う音を出す練習) |

| B | なし (他人から言われて気づく) | 耳が悪い (音感不足) | まず音感(聞き分ける力)をつける (音楽や歌を多く聞く) |

音痴改善のためのステップは次の通り。

| ステップ | 内容 | 練習方法 | |

| ① | 【音感】 | 音の高さの違いを聞き分ける | 音楽に触れる 歌を意識して聴く |

| ② | 【ピッチ】 =音の高さ | 出したい高さの音を出せる | ピアノに合わせて音を出す練習 |

| ③ | 【音程】 | 2音以上の高さの音をスムーズにつなぐ | ピアノに合わせて音を出す練習 (実践)カラオケで歌ってみる |

図解すると下記の通り。

※注意:図解でわかりやすいよう分けて示したが、どの段階も大切なので、脱音痴出来たとしても全ゾーンを鍛えることを怠らない。①~③を常に鍛えることで、より高みを目指せる。

最後に

今後は、底辺レベルの音痴民が少しでも気持ち良く歌が歌えるようになれるような内容を、項目ごとに絞ってご紹介していきたい。ご覧いただいた方の中でも、「こうしたら良かった」などの知識や経験をお持ちの方は、他に悩む方のヒントになるかもしれないので、可能な範囲でぜひコメントをお願いしたい。

気持ち良く歌えるように、めげずにがんばろう!

.png)

-120x68.png)

-120x68.png)

コメント